活体成像该用哪一波段?可见光、NIR-I、NIR-II全面解析

2025-10-27

前言

做小动物实验、术中导航还是在体成像,关键第一步不是开机,而是波段的选择。波段选对,信号干净清晰;选错了,再怎么拉曝光、调参数、后处理都只是勉强救场。这篇文章花五分钟,把可见光(VIS)、近红外Ⅰ(NIR-I)、近红外Ⅱ(NIR-II)讲清楚,最后给出一套真正能落地的选择方法。

01 | 三段波段各自的价值

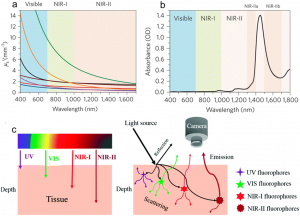

可见光(约400-750 nm)

亮度高、设备普及、色彩直观,适合表浅信号、形貌结构、术野可视化、培养皿与玻片实验、窗口模型与透明生物(如斑马鱼幼体)。缺点是组织吸收与散射强,自发荧光背景高,进入体内后深度有限。

NIR-I(约750-900 nm)

生物组织吸收较低,穿透与信噪比较可见光明显提升,探针与滤片配套成熟,易做多通道,是在体荧光成像的常用起点。

NIR-II(约1000-1700 nm)

瑞利散射显著降低,背景更干净,边界与深部结构更清晰,适合脂肪覆盖或深部器官;门槛是通道数偏少、探针与硬件成本更高。

可见光适合表浅直观,NIR-I兼顾成熟度与通用性,而NIR-II则在分辨率和深度上占优,但成本和门槛更高[1]。

图1:可见光、NIR-I、NIR-II 组织相互作用与穿透对比

02 | 决策树

知道三段波段的特性后,真正落地其实就三步:

先问目标,要定位边界、解剖、共定位,用荧光成像;要做定量趋势,优先用NIR-I,可见光只在体外/表浅或非严肃定量场景使用。

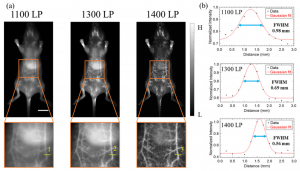

再看深度和背景,表浅或透明组织用可见光或NIR-I,遇到脂肪覆盖、血色素重、深部结构,就该直接切NIR-II,而不是靠拉曝光硬撑[2]。

最后算资源,多靶点又预算有限,NIR-I多通道最好;若是关键任务只求看清楚,就把核心通道留给NIR-II。

一句话记忆:浅用可见光,常规NIR-I,进阶NIR-II。

图2:NIR-II 全身小鼠成像:截止波长上移(>1000→>1300→>1400 nm)边界更清晰、对比更高。

03 | 常见场景

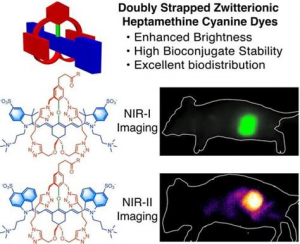

体表或皮下瘤的负荷跟踪,一般首选NIR-I,信号稳定、量化方便。可见光主要用于肿瘤取景和标尺;若边界发灰或受脂肪干扰,切到NIR-II会更清楚。要点是高度和曝光要统一,避免信号漂移。

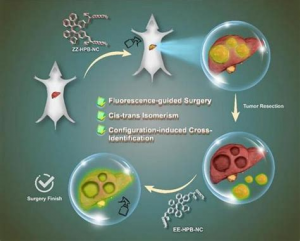

术中切缘和病灶边界,常规先用NIR-I扫描,有疑点时再上NIR-II“加精”[3]。可见光不可或缺,用来展示术野解剖和器械定位。关键是激发与发射分得足够开,滤片选高阻断窄带型。

腹腔器官或深部转移灶,NIR-II是首选,穿透和边界对比优于NIR-I;可见光负责解剖定位。曝光可以适度延长,但要防止饱和,必要时降低增益换取动态范围。

脑部和颅窗模型,可以分层选择:颅窗下的表浅细节用可见光和常规荧光(GFP/RFP);整动物或深部结构先上NIR-I,不够清晰时再切NIR-II。注意血色素干扰,同时保持麻醉和温度稳定。

淋巴与微血管示踪,NIR-I常用,通道多、操作方便;要提高细小管路的边界对比,可切到NIR-II。可见光仅作解剖参照。关键是探针要与波段匹配,避免串色。

培养皿、切片与类器官,优先用可见光和常规荧光,分辨率高、色彩直观;如需模拟在体条件,可补充NIR-I。要点是激发/发射窗口要明确,拍摄参数保持一致。

创口愈合、表浅炎症、皮肤药效,最直观的是可见光,用颜色和面积即可量化。NIR-I可补充边界和定量信息,NIR-II多数情况下并非必需。记得固定拍摄角度和光照强度。

图3:小鼠肿瘤在NIR-I 与 NIR-II 成像下的对比

图4:荧光引导手术(白光定位+NIR 探针成像)流程

04 | 常见的四个错觉

错觉一:拉曝光就能看得更深

很多人习惯把曝光时间拉长来“救图”,结果只会把背景一并抬高,边界更模糊。要解决深部信号,换波段比拉曝光更直接[4]。

错觉二:可见光图像也能做定量在培养皿或切片上,可见光可以定量。

但在活体里,受散射和自发荧光影响太大,跨动物或跨时间的数据根本对不上。可见光更适合定位和观察,不适合严肃的定量比较。

错觉三:多通道随便上,不会互相干扰

滤片带宽、阻断水平、激发和发射的间距要设计好,否则通道之间容易串色。通道一旦互相污染,再漂亮的图也很难挽回。

错觉四:白鼠毛浅,可以不刮毛

不少人觉得白鼠毛发浅,不会影响成像,其实这是大错特错。白毛的反射和散射更严重,会把背景抬高,还容易制造亮斑假影。相比之下,黑鼠因为毛色深,反而更容易让人意识到必须去毛。白鼠才是最需要刮毛的对象,不刮毛,表面信号和边界都会严重受影响。

05 | 研究趋势

NIR-II 正在常态化

过去被视作“黑科技”的 NIR-II,如今相机更便宜、探针更稳定,已经成了很多团队的关键通道选择,尤其在脂肪多、深部难的场景表现突出。

探针更聪明

激活型、比率型探针不断增加,能自己挑亮病灶,背景更低、对比更高。靠单纯拉曝光凑效果的做法正在被淘汰[5]。

NIR-I 依旧是多通道主力

两三条通道协同已是常态:一条定位,一条机制,一条对照。NIR-I在性价比和可操作性上依旧稳固,是大多数实验的骨架[6]。

可见光最合适

创口、皮肤、颅窗、培养皿这些表浅或透明场景,可见光依旧最高效。

关于我们的活体成像

说到最后,波段怎么选、误区怎么避、趋势怎么抓,落到实验里,真正要紧的是:有没有一套工具能帮你又快又稳地拿到可比的数据。这正是我们活体成像系统的设计逻辑——不只是成像,更是定量。

我们的系统在几个关键环节上做了强化:

双模成像:生物发光和荧光自由切换,结果既能看信号强弱,也能换算成不同单位,方便对比。

效率直出:内置光强校正,荧光实验直接给效率数值,不怕跨天、跨动物的数据对不齐。

硬件细节:升降台一键切换视野,载样台恒温,麻醉接口兼容——这些看似小事,其实保证了实验连续性。

软件友好:ROI框选即可出结果,参数模板和批量处理省掉大量重复操作,原始数据和图像报告同步保存。

扩展潜力:从可见光到 NIR-I/NIR-II,全波段滤片随时加;需要时还能扩展到X光,结构与功能结合在一套系统里。